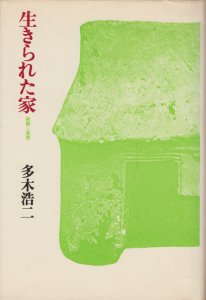

『生きられた家』

多木浩二、青土社、2019年

有名な岡本太郎の「芸術は爆発だ」という言葉によく現れているように、芸術創造とは、作家の好みやものの見方、コンセプトを好きな方法で表現する、きわめて利己的な行為だ。一方鑑賞者の方も作家に劣らず利己的だ。どの作品を楽しむかは自由であるし、場合によっては、作家の意図を超えたものを作品に読み込み、自分の思い入れを投影することもある。だが、時として芸術作品は、美しさや心地良さ、あるいは逆に醜悪さや居心地の悪さという強烈なインパクトをもたらし、見る者の考え方や人生を変えてしまうこともある。芸術においては、作品を介して利他が生じている。

その一方で、デザインにおける利他は難しい。デザインではユーザーやクライアントのニーズが第一に考慮されなければならず、奇抜な建築や個性の強い製品は嫌がられる傾向にある。だがユーザーのことを考えてなされたデザインでも、必ずどこかに物足りなさがあるものだ。たとえば、どの年齢でも、障がいがあっても、左利きでも使えるとしてユニバーサルデザインが謳われていても、その道具を使えないユーザーは一定数存在する。ライフスタイルに合わせ、自分の好み通りに設計してもらった家でも、ちょっとした後悔はつきものである。断熱と防音に優れた設計のマンションで思わぬ場所にカビが生えたりする。われわれの生活は、一時的なユーザーのニーズとデザイナーのコンセプトを超えた、想定外の事態の連続なのである。 設計、機能、ニーズにとらわれている以上、デザインは利他を目指しながらも、利他をすり抜けてしまうのだろうか。

そのような悩みに対して、別の視点からものと人間との関係を捉える視座を与えてくれるのが、多木浩二『生きられた家』である。本書は家を建築家の建てた「作品」と捉えるのでもなく、住むための道具と考えるのでもない。むしろ、そこに住んだ人々の人生や考えの痕跡が刻まれた「テキスト」とみなして家を解読する。たとえば、合掌造りを思い出してみればわかるように、古い民家はその土地の風土や建築素材を調和させた結果、一定の決まった形を作り出してきた。この事実を多木は「家は広い意味での技術を蓄積し、長い世代の人間に伝達してきたのである」と読み解き、「そういう意味では、家は外化された人間の記憶であり、そこには自然と共存する方法、生きるためのリズム、さらに様々な美的な感性の基準となるべきものに至るまでが記入された書物であった」とする。

本書の面白い点は、家は空間を包含する容器であるという発想を排して、時間の堆積として家をとらえる視点にある。過去の人々が遺した知恵や技術、美意識の結晶として家や街は存在している。そのような贈り物としての家や街に住まうとき、われわれは生きていることの喜びを深く実感するのではないだろうか。 利他は与えた時ではなく受け取った時に生じる。利他は過去からやってきて、未来に発生する。つまり、ものを介して利他が発生するには時間が必要なのだ。神宮外苑のイチョウの大木を切り倒す前に、長い年月を経たものがいかに利他をもたらしてきたか、想像をめぐらせたい。